超高齢社会である日本では、年々高齢化率が上昇し続けている。高齢になると、認知機能低下やコミュニケーションをとる機会の低下が顕著に現れるが、それを軽減するためにボードゲームは効果的であると考え、本研究に至った。

既存の製品では、文字の大きさ、フォント、紙の厚さやボードの大きさ、ルールの難易度など、改善の余地があり、高齢者が扱うのには適さないものが多い。高齢者に適したボードゲームは、高齢化が進んでいる現代にとって需要が高いと考えたため、本研究ではより扱いやすく効果的なものを制作することを目的とする。

調査

1.施設での聞き込み調査

小規模多機能型居宅介護施設と、介護老人保健施設の2つの介護施設において、ケアマネージャーの方に聞き込み調査を行った。

施設内の入居者の行動について、「他の入居者と話さず、すぐに自室に戻る人が多い。」「あまり会話をしている様子を見ない。」などの回答をいただいた。施設で行っているレクリエーションは、テレビ体操、パズル、発声練習、などがあったが、実際に見学したところ、レクリエーション中に会話をしている様子はほとんど見られなかった。さらに、レクリエーションとしてカードゲームやボードゲームを行うことは滅多にないとおっしゃっており、その理由として「視力が落ちてきて、文字や色が見えにくいこと」「指の感覚が衰えてきて、カードなどのアイテムが持ちにくいこと」が挙げられた。

2.文献調査 ~高齢者にとって効果的な要素~

①会話と笑い

会話には、コミュニケーション能力の向上だけでなく、認知機能の向上やストレス軽減の効果がある。また、会話が弾むと、自然と笑顔が生まれやすくなり、笑うことでストレス軽減、脳の活性化、血行・血流の促進などの効果が見込める。会話をすることで自然と笑いが起こり、笑いが起こることで会話が弾むというように、お互いに良い効果をもたらす。

②回想法

回想法とは、自分の過去を思い出し、それを他人に話すことである。そうすることで脳が活性化し、認知機能の低下を防ぎ、認知症の進行を妨げる効果があるという。また、誰かに話すことでコミュニケーション能力の改善や、精神的な安定感が得られる。

③手指の動作

指先は「第二の脳」と言われるほど、脳と深く関係している。指先を動かすと脳の血流量が上がり、認知症予防や、思考力、言語力などの能力向上が期待できる。

3.文字・イラスト情報の整理

ボードゲームに使われる文字情報やイラストについての文献調査やアンケート調査を簡単にまとめた。

〈文字〉

- フォント・・・UDフォントのゴシック体

- 大きさ・・・・12pt以上

- 行間・・・・・1.7倍

- 表記・・・・・横書き

〈イラスト〉

- 色・・・・・・カラフルでコントラスト比が大きい

- テイスト・・・写真よりもイラスト、デフォルメされたかわいらしいもの

研究方法

1. 制作

上記の調査を踏まえ、ボードゲームを制作した。詳細を以下に説明する。

1-1. 設定

「他者と言葉で円滑に意思疎通が図れる、65歳以上の高齢者」を、ボードゲームをプレイする主なターゲットとする。日本では一般的に65歳以上を高齢者としており、定年になると仕事場での役割やコミュニケーションが失われることや、高齢者が認知症などの症状を発症する前段階から会話をしておくことで、認知機能の低下を和らげる効果を期待するということから、このように設定している。また、「自宅で子どもや孫と行う」「シニアクラブで友達と行う」「介護施設でレクリエーションとして行う」ことを主に想定し、ファシリテーターが居なくてもスムーズにゲームが進行するようにしている。プレイ人数は2人~6人程度で、テーブルを囲むようにしてもゲームが行える。

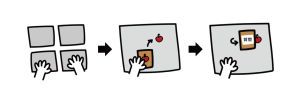

1-2. ルール

1.4分割された、イラストが描かれたボードを揃える。

2.イラストや質問が描かれた札を用意し、札に描かれたイラストをボードの中で探して置く。

3.札をめくり、裏に書いてある質問に答える。質問は、描かれているイラストに関することに限定する。

4.これを会話がつきるまで続けていく。ファシリテーターがいる場合は、解説書を見て質問や会話を振る。

1-3. ゲームの効能

このゲームには、手指の動作・絵探し・回想法・会話と笑いによって、脳の活性化を促している。それぞれをさりげなく、高齢者にとって受け入れやすく扱いやすい形で組み込むことで、このゲームならではの楽しみと効果が期待できる。

1-4. イラスト

今回は、年中行事や季節などシーズンごとに使えるものと、ご当地や観光名所などオールシーズンで使えるものとを作成した。回想法の効果を高めるために、高齢者が比較的馴染みのある行事や食べ物、動物を配置し、線を太くすることでものの判別がつきやすいようにしている。また、子どものイラストは見る人に性別のバイアスがかからないよう、中性的な見た目にしたり、ずんだ餅が歩いているなどクスッと笑える要素も入れたりと、話を引き出しやすくしたことも特徴だ。

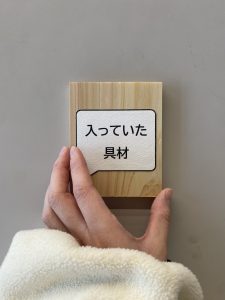

1-5. 札

①素材・・・木材(檜)を使用している。紙やスチレンボードを使うよりも耐久性があり、耐湿性や耐水性にも優れている。長期間使用しても劣化しにくいため、札として活用するのに適している。また、香りが良いことや、触り心地が良いこと、表面の木目が綺麗なことも特徴であるため、リラックス効果があると予想できる。

②厚さ・・・10mmを超えると持ちやすいが、その分めくりにくかったため、木材においてよく使用される9mmで代用した。これにより持ちやすく、かつめくりやすくしている。

③大きさとめくり方向の指定・・・100mm×80mm×9mmの長方形にしている。縦長の長方形にすることで、横からめくるように指定した。

2. 試行

ゲームの試作段階で小規模多機能型居宅施設を2回尋ね、ケアマネージャーの方に意見をいただいた。「この内容であれば、うちの施設でも問題なく使える」とおっしゃっていただき、意見を元にさらにボードや札の細かな修正を行った。

その後、高森地区のシニアクラブにて、3回試行を行った。1 つの話題で 30 分程会話が途切れず、「楽しい」「話し疲れた」「次の札をめくるために、話を止めるのが大変だった」「昔のことを思い出すきっかけになった」と前向きな感想を多くいただいた。ゲームを遊んでもらったときの写真である。また、自作したボードゲームだけではなく、一般のカードゲームを試してもらった際には、「文字が見にくい」「ルールが覚えられない」などの意見が出たが、今回の制作品ではそのような意見は出てこなかったため、既存商品と比べて扱いにくさを解決できたと実感できた。

まとめ

本研究では、ルールやイラストに細かな配慮を加えることで、高齢者に対してより扱いやすく、かつ会話を促すボードゲームを制作することが出来た。

自宅や介護施設でこれを取り入れることで、会話をする場・きっかけをつくることができ、認知機能低下の軽減やコミュニケーション能力の改善にも役立つだろう。今後は様々な場所で制作品を提供し、さらに効果を実感したい。

参考文献

[1]公益財団法人長寿科学振興財団(2019).「高齢者の心理的特徴」.健康長寿ネット,

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/rouka/sinriteki-tokuchou.html,(2023年7月18日閲覧)

[2]株式会社日本SPセンター(2023).「あなたのメッセージはシニアに届いてる?」.プレリリース,

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000002810.html,(2023年7月18日閲覧)

研究を終えて

今回の研究では、高齢者にとって扱いやすくより効果的なボードゲームを制作できた。今後は、この制作品を使うことで、どんな変化があるのかを具体的に調べてみたい。