GOOD DESIGN LECTURE

2019年11月、宮城大学の価値創造デザイン学類において、グッドデザイン賞の受賞者によるレクチャー「Good Design Lecture」が開催されました。第2回目を迎える今回の講師は、今年のグッドデザイン賞でファイナリストに選ばれた富士通株式会社マーケティング戦略本部にてOntennaの開発に取り組む本多達也氏。実際に学生たちにOntennaを使用してもらいながらOntennaの活用について紹介していただくとともに、ワークショップでは「自分にとってのGOODなOntenna」にというテーマで、ギャラリーウォークを交えながら考えを深めました。またこのレクチャーの実現に当たってご協力いただいた、日本デザイン振興会の矢島進二氏にも同席いただき、グッドデザイン賞の社会的意義なども解説していただきました。

Ontenna開発のきっかけ

Ontennaの開発を始めるきっかけは、本多さんが大学1年生の時、ろう者(耳の不自由な人)に出会ったことにあるそうです。また、もともとアートやデザインに興味があり、脳波を使いコミュニケーションデザインのインタラクティブな作品「shikakuka」を制作したり、留学した際にはプロダクトデザインの勉強をされていました。

社会人になってからはUIデザイナーとしてプリンターのデザインなどをしていましたが、学生時代から研究していたOntennaが色々なメディアに取り上げられ、応援の声などもたくさん届いていたそうです。

そうした中で本多さんは「自分がこれからやるべきことは何か」と真剣に考え始めるようになり、現在所属されている富士通株式会社に転職。2016年からOntennaのプロジェクトを開始しました。

新しいインターフェース「Ontenna」とは

Ontennaは、髪の毛や耳たぶ、えり元やそで口などに身に付け、振動と光によって音の特徴を、体で感じる全く新しいユーザーインターフェースです。ろう者と健常者が共に楽しむ未来を目指し、ろう者と共同で開発されています。

Ontennaにはマイクとバイブレータ、LEDが内蔵されており、マイクが60~90dBの音を、256段階の振動と光の強さに変換して、音を振動として伝達します。

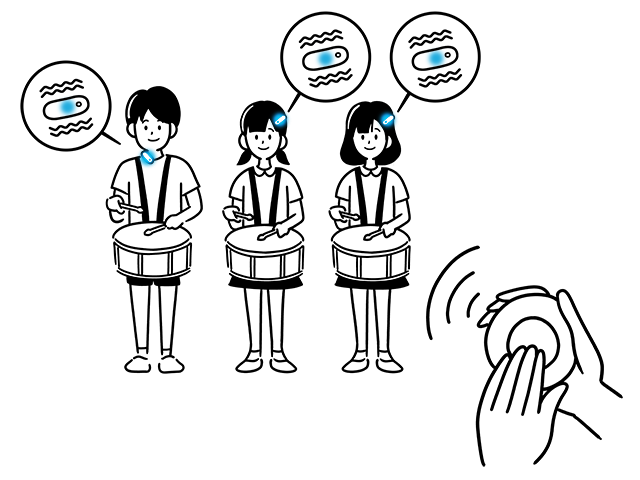

音源の鳴動パターンをリアルタイムに変換することで、音のリズムやパターン、大きさを振動で知覚することができ、聴覚障害者はリズムの緩急や強弱などを認知することができるようになります。

また、コントローラーを用いることで、複数のOntennaを同時に制御もでき、今後、多様なユースケースに活用されることが期待されています。

社会でのOntennaの活躍

実際に2019年の7月から販売を開始したOntennaは、聾学校に無償で提供され活用されている他、病院などでも活用されています。Ontennaを使用することにより、リズムに緩急や強弱が認識できるようになったり、機械や打楽器に興味を示さなかった方も興味を示しやすくになったそうです。

そのほかにも、映画でのユニバーサル上映や狂言、音楽ライブ、盆踊り、パラ卓球、川崎フロンターレなどのスポーツ、「耳で聴かない音楽会」、「NHKハート展」、「万華響-MANGEKYO-」(JTB)、24時間TVなど、様々なジャンルや企業、企画とコラボレーションを実現しているのも特徴的です。

視覚情報だけでは伝わりきらない場の臨場感やリズム感、抑揚などをOntennaで表現することで、ろう者の方だけに役立つものではなく、健常者が新たな感覚を楽しめるデバイスとして、新しい価値を創出している点も学生たちの心を掴んでいました。

「一緒に楽しめる」をデザイン

本多さんが目指すのは、Ontennaを通して耳の聞こえない人と健常者が一緒に楽しみ、交流する未来です。ろう者にテクノロジーを使って音を届けたいと言う想いから生まれたOntennaですが、Ontennaをつけ音や振動を無邪気に楽しむ健常者の子供たちを見た時に素敵な未来を想像したと語られていたのが印象的でした。

また、Ontennaに触れることは、健常者の中でそもそもろう者と関わったことが無い人が、彼らはどんな音を聞きたいのだろうか?どのような生活を送っているのだろうか?と考えるきっかけをもたらします。

確かに、振り返ると何気なく生活している中でどれだけ障害をもった人に意識を向け、手を差し伸べられているだろうとハッとします。本多さんが描く未来は、生産者(Ontennaを作る人)と消費者(Ontennaを使う人)だけの関係だけではなく、それらを取り巻く人や環境が考えられたまさにグッドデザインな視点だと思いました。